4月, 2025 | 平和フォーラム

2025年04月30日

戦後80年企画・連続平和学習会を開催します

平和フォーラムは戦争をさせない1000人委員会との共催で、5月・6月・7月にかけ、戦後80年を迎えるにあたってのとりくみとして連続平和学習会を行います。ぜひご参加ください。

戦後80年企画・連続平和学習会

SNSなどを通じ真偽不明の情報が拡散し、世論に影響を及ぼすようになりました。民意がゆがめば、熟議によって合意形成する本来の民主主義が危うくなります。歴史は韻を踏むと言われます。凄惨な悲劇を繰り返さぬよう戦後80年の節目の年に、戦後日本の平和と民主主義を考えます。

【第1回】「戦後80年の歩みとともに考える憲法」

日時:5月30日(金)18時30分~

場所:連合会館201会議室

講師:清水雅彦さん(日本体育大学教授)

【第2回】「沖縄戦の悲劇から平和を考える」

日時:6月18日(水)18時30分~

場所:連合会館203会議室

講師:飯島滋明さん(名古屋学院大学教授)

【第3回】「靖國問題から考察する戦争の記憶」

日時:7月31日(木)18時30分~

場所:連合会館201会議室

講師:内田雅敏さん(弁護士)

※いずれも参加無料です

共催:フォーラム平和・人権・環境/戦争をさせない1000人委員会

2025年04月30日

ガザ・ジェノサイドにおけるデュアルユース問題と日本の責任

役重善洋

1.はじめに~ガザにおけるジェノサイド作戦の長期化と欧州における対イスラエル制裁に向けた動き

ガザ地区では3月2日よりイスラエルによる人道支援物資の搬入妨害が続いており、乳幼児や高齢者を中心に大量の餓死者が出続けている。そうした状況の中でイスラエルは「ハマースの殲滅」が最優先課題だとして人口密集地への爆撃を続け、グテレス国連総長をしてガザが「殺戮の場」となっていると言わしめた(4月8日)。

この状況に対し、欧州ではイスラエルに対する武器禁輸等の制裁に向け、これまで重かった足取りがようやく加速し始めている。オランダはイスラエル向けの軍事装備品やデュアルユース(軍民両用)製品の輸出規制を強化する決定を4月7日に行った。また、スペインは、4月にイスラエルからの銃弾購入契約を破棄し、武器禁輸への動きを強めている。EUとイスラエルの貿易協定見直しを求める声も高まっている。

2.ジェノサイド下で伸びるイスラエルの武器輸出

ここで、注意しなければならないのは、そもそもEUは27か国をまとめて見れば、輸出入額とも米国や中国を上回るイスラエル最大の貿易相手であり、しかもガザでのジェノサイドが続いた2024年に前年より貿易額が伸びているということである。イスラエルの武器輸出は過去4年間伸び続けており、2024年には欧州が武器輸出額全体の54%(前年度は35%)を占めている。ついでに言えば、2020年のアブラハム合意でイスラエルと国交を結んだアラブ諸国(UAE・バハレーン・モロッコ・スーダン)のイスラエルからの武器購入額が12%(前年度は3%)も占めている。つまり、ガザにおけるジェノサイドは、少なくとも開始から1年余りの間、イスラエルの武器ビジネスにとってネガティブな影響を与えているとは言えず、むしろプラスの方向に働いた可能性さえあるのである。

これらの武器のおよそ半分は、防空システムやミサイル、ロケットなどであり、その背景には、欧州諸国がウクライナ戦争でロシアのミサイル攻撃能力を目の当たりにし、ミサイル防衛能力強化の必要性を認識したこと、ウクライナ支援で減らした武器・弾薬のストックの補充が求められたことがある。このことについて、イスラエルのカッツ国防相は次のように述べている。

「この巨大な成果は、ガザのハマース、レバノンのヒズブッラー、イエメンのフーシ―派、イランのアヤートッラー体制、他、我々がイスラエルの敵と戦っている地域におけるイスラエル軍および防衛産業の成功に直接起因するものである。」

この発言は、プロパガンダとしての性格を割り引いて考える必要があるにせよ、イスラエルの軍需産業の競争優位性が、パレスチナ被占領地における実地試験の機会をふんだんに有していることに大きく依拠している現実をも示している。ミサイル防衛システムの開発において米国がイスラエルの軍需産業と長年、一体的ともいえる協力関係を保ってきたことの理由の一端もそこにある。

なお、イスラエルの軍需産業の花形であった無人機の輸出は、中国にシェアを奪われ2024年度武器輸出額の1%以下に大きく落ち込み、高性能ドローンに特化する販売戦略に移行している。防衛省によるイスラエル製攻撃型ドローン導入が現在も検討されている。深まる米中対立の米国側に位置する日本はイスラエルにとって重要なマーケットとなっている。

3.イスラエル経済におけるデュアルユース・ビジネスの重要性

このように、イスラエルがパレスチナ被占領地を中心に、日常的に軍事的・諜報的活動に従事していることが、経済的にプラスの意味を持つようになったのは比較的最近のことである。1993年のオスロ合意(イスラエルとパレスチナ解放機構の間で結ばれた和平合意)は、イスラエルが経済自由化を進める上で障害となっていた「占領の負荷」を取り除こうとしたことが重要な背景となっていた。1990年代、「和平ムード」の下で多国籍企業のイスラエル進出やイスラエル企業の海外進出が続くが、90年代も終わりに近づくと被占領地における入植地建設など、イスラエルがパレスチナ独立を容認する意志を持たないことが次第に明確となり、2000年の第二次インティファーダ(反占領民衆蜂起)勃発を迎えることとなった。好調だったイスラエル経済は大きな痛手を受けることになるが、同時に、イスラエル軍のIT部隊出身者による起業を国家ぐるみで支援し、「対テロ戦争」でセキュリティ意識が高まった米国市場を主なターゲットとして、軍から生まれた技術であることを積極的に打ち出し、人的・資本的な提携を深めた。

この経緯においてデュアルユース問題が大きな意味をもつことに注意が必要である。2000年代以降イスラエルは武器輸出に力を入れるようになり、国民一人当たりの武器輸出額で世界一位となるが、いずれにせよ武器輸出による収入は極めて不安定なものである。そこで軍民両用のデュアルユースを開発するスタートアップへの海外投資やデュアルユース製品・サービスの開発・輸出が極めて重要になる。イスラエルのITセクターは過去25年、軍需産業の民営化・グローバル化と相俟って急速な成長を見ており、2024年でGDPの20%、総輸出額の53%を占める最大の産業となっている。このIT産業を支えるスタートアップ企業の多くはイスラエル軍関係者が立ち上げたものであり、サイバーセキュリティ関連が中心である。そして、これらの企業に対する直接投資やM&A(合併・買収)がイスラエル経済の慢性病ともいえる財政赤字を埋め合わせるかたちになっている。したがって、イスラエル経済は、米国による年間40億ドルの軍事援助に加え、絶え間ない対内直接投資がなければ立ち行かない構造になっている。

雇用創出力が弱いIT産業への過度の傾斜は、貧困率・経済格差の大きさに反映されている。2023年のイスラエルの貧困率は、 10月7日のガザ抵抗勢力決起後の避難者等への政府の緊急支援策をもってしても20%、OECD諸国(経済協力開発機構)の中でコスタリカに次ぐ2番目の高さとなっている。ただし、イスラエル内のパレスチナ市民の貧困率は倍近くあり、さらにガザを含む被占領地のパレスチナ人の貧困率は74.3%となっている。残念ながらイスラエルにおける経済的矛盾は、政府の政策に対する批判よりも、パレスチナ人に対するレイシズム(人種差別)というかたちで表出している。「敵」への憎悪・恐怖を持続させることが内部矛盾を覆い隠すためにますます必要となっている。

4.安倍政権の「科学技術イノベーション総合戦略」と日本・イスラエル関係の緊密化

このようなイスラエルの経済的要請を背景として2010年代より、イスラエルを「スタートアップ・ネーション」とブランディングし、その軍産学複合モデルを「エコシステム」として宣伝する動きが日本においても始まった。この動きは、2011年の東日本大震災に際してのイスラエル軍医療部隊派遣を一つの突破口とし、翌年成立した第二次安倍政権が進める「科学技術イノベーション総合戦略」の方向性と合致するかたちで全面的に受け入れられることになった。

安倍政権は、日本経済の長期不況からの脱却と軍事力強化という二大目標を同時に追求するため、イスラエルの軍産学複合モデルに学ぼうとしたように思われる。2013年に策定した「科学技術イノベーション総合戦略」では、「国家存立の基盤である国家安全保障・基幹技術等の研究開発を強力に推進し、全体としてイノベーションの芽を創造できる体制となるよう、大学や研究機関は自ら進んで組織の運営方法や資源の活用方法を再構築し活性化する必要がある」とした。2014年5月のネタニヤフ首相来日に際しては、両国間の「包括的パートナーシップの構築に関する共同声明」が発出され、「サイバーセキュリティに関する協力の必要性」や「防衛協力の重要性」などが確認された。この年の夏にはガザに対する51日間にわたる大規模攻撃が行われたが、その最中にベンチャーキャピタル「サムライ・インキュベート」はテルアビブ事務所を設立し、レピュテーションリスクを危惧する日本企業とイスラエルのスタートアップ企業との提携推進の広告塔となった。

2015年1月には、イスラエルの国家サイバー局(2012年設立)に類似した内閣サイバーセキュリティセンターが設置された。また、この年、安全保障技術研究推進制度(防衛省ファンド)が発足し、「防衛分野での将来における研究開発に資することを期待し、先進的な基礎研究を公募する」こととなり、大学における軍事研究に強力な予算上のインセンティブが与えられることになった。これに対し、日本学術会議は「軍事的安全保障研究に関する声明」(2017年3月)で「政府による研究への介入が著しく、問題が多い」と真っ向から批判した。このことは、2020年の菅政権による学術会議会員6名の任命拒否の動きへとつながった。

なお、オバマ政権末期から第一次トランプ政権にかけての時期は、「ビジネスと人権」への関心の高まりとも相俟って、イスラエルに対するBDS(ボイコット、資本引揚げ、制裁)運動が飛躍的な拡がりを見せた時期であった。さらに国連人権理事会においてイスラエルの入植地ビジネスにかかわる企業のデータベースを作成することが決議されたり、あらためて安保理で入植地建設を違法とする決議が採択されたりするなど、イスラエルの「エコシステム」をグローバル化しようとする戦略に対して国際的な圧力が強まった。

しかし、安倍長期政権の下、2017年5月には日本イスラエル投資協定が締結され、2018年8月には、日本では初となるイスラエルの軍事見本市ISDEFが川崎市で開催、同年11月には、イスラエルとのサイバーセキュリティ分野における協力に関する覚書が署名されるなど、強引に「エコシステム」導入の地ならしともいえる動きが続いた。また、この年、ジェトロのテルアビブ事務所は「アラブボイコット調査成果報告書」を発表した。この報告書の第二部は、イスラエルのテルアビブ大学付属国家安全保障研究所(INSS)にBDS運動に関する調査報告を依頼し、その内容をそのまま掲載したもので、「日本企業がイスラエル企業と経済関係を強めることでBDS運動の対象になる可能性は低い」と結論づけていた。

5.菅政権下で政策と融合する「スタートアップ・エコシステム」

菅政権下で策定された「第6期科学技術・イノベーション基本計画」(2021年)では、初めて「エコシステム」の語が登場し、「総合的な安全保障」といった言葉遣いとともに、「軍」と「民」を分け隔てないことが、「持続可能で強靭な社会」創出に向けたイノベーションに不可欠とのメッセージが強調された。イスラエルがこの動きを重要なビジネスチャンスと考えたことは当然といえる。菅政権下で進んだ日本企業のイスラエル進出に関して注目が必要なものとしては、富士通がベングリオン大学内にサイバーセキュリティセンターを設立したこと、ソフトバンクがイスラエル事務所開設にあたりヨシ・コーヘン元モサド長官を所長に任命したこと、NTTがイスラエルに技術探索拠点を設立するにあたりノア・アッシャー前駐日イスラエル経済公使を代表に任命したこと、などがある。いずれも2021年中の出来事である。

ところで、イスラエルと日本の関係強化の契機となったのが東日本大震災におけるイスラエル軍医療部隊の派遣であったことは先に述べたが、その後もイスラエルは東北地方で国策援助団体「イスラエイド」の日本法人を立ち上げたり、イスラエル企業ネタフィムの点滴灌漑システムを導入した水田を関連NPOを通じて運営したりしていた。東北に日本進出のチャンスを見出そうとするイスラエルの動きは、東北出身の菅義偉が首相になって以降、新たな展開を見せつつある。2019年に「スタートアップ・エコシステム拠点都市選定」に選ばれた仙台市で2021年より2年がかりの「東北-イスラエル・スタートアップ・グローバルチャレンジ・プログラム」が実施されたり、「福島ロボットテストフィールド」(2019年設置)を軸に町おこしをしようとする南相馬市で「イスラエル企業オンラインピッチ」が開催されたりした(2022年)。2021年にはイスラエル大使一行が東北大学を訪ね、総長・理事らと「スタートアップ・技術移転・イノベーション領域における東北地方とイスラエルとの協力の可能性」などについて意見交換をした。さらに2024年6月、東北大学は最初の「国際卓越研究大学」として認定基準を満たしたとの発表があると、9月にはヘブライ大学学長らが東北大学を訪問するなど、機敏な動きを見せている。

6.おわりに

これまでに述べたことをまとめておく。ガザで起きているジェノサイドは、少なくともイスラエル経済の軍事セクターおよびそれと深く結びついたITセクターにとってプラスに作用している側面がある。その主要な理由として、少なくとも二点を指摘することができ、いずれも、イスラエルが抱える安全保障上の課題と類似した課題に直面していると認識する国が増えていることと関係している。

第一に、主要な戦争の形態においてミサイルや無人機の位置づけが大きくなっており、そうした戦争に必要とされる「実地試験済み」の兵器への需要が高まっていること、第二には、民主主義制度の弱体化やSNSを通じた情報戦の拡大などを背景として、各国政府や大手企業においてサイバーセキュリティ技術への需要が高まっていることを挙げることができる。少なくともこの要因だけを考えれば、イスラエルがこの間の戦闘で誇示してきたミサイル防衛システム「アイアンドーム」によるロケット弾迎撃や、高度な諜報能力にもとづく暗殺作戦などは、イスラエルの軍事・セキュリティ産業の「広告」としての意味合いを持つ。この構造がイスラエルのジェノサイド作戦の長期展開を可能とする要因となっている。

もちろん、イスラエルのジェノサイド作戦を終わらすことができない最大の要因は米国のイスラエルに対する軍事的・政治的支援である。しかし、軍国化・警察国家化を強める日本がイスラエルの軍事・セキュリティ産業に接近し、とりわけサイバーセキュリティなどのデュアルユース領域において官民挙げての協力関係を築いてきたことも、イスラエルの「エコシステム」を肥大化させることでガザのジェノサイドを誘引し、その長期化を可能とする重要な要因となっていることは否定し得ない。

デュアルユース技術をめぐるイスラエルとの協働は、経済的にイスラエルのジェノサイドを支えるだけでなく、より直接的な意味を持つ。イスラエルがガザ攻撃でターゲットとすべき建物や人物を短時間でリスティングするのに、AIプログラムを利用していることが関係者の証言によって明らかにされている。このイスラエル軍のAI利用についてはグーグルがクラウドサービス等を提供していることがやはり内部リークで暴露され、2024年4月には、米国でこれに抗議した従業員50名が解雇された。日本の企業も例外ではない。例えばファナック社製ロボットがイスラエルの軍需企業エルビット・システムズ社の砲弾製造工場で使用されていることがイスラエル国防省の宣伝映像から明らかになり、イスラエルへのデュアルユース製品輸出規制を要請する動きへと展開している。

誰もが今のような状況が望ましいことではないと気付きながらも、「国益」という狭い世界観の中、破局を予感しながらも軍事的緊張をエスカレートさせていくコースを修正する有効な道筋を見出せずにいるように感じる。日本は近代化の過程において、侵略戦争拡大の泥沼に陥り、ヒロシマ・ナガサキを終局とする全面的破綻という極めて特異な経験を有している。他方、長期的視点に立てば、近隣アジア諸地域との多様な交流を通じて重層的な文化圏を形成してきた歴史をも有している。そのことを踏まえるならば、破滅的核戦争に突入しかねない現在の危機を回避するための積極的な外交的イニシアチブを発揮する知恵を自らの歴史の中に見出すことができるはずなのではないだろうか。

2025年04月25日

憲法審査会レポート No.53

2025年4月24日(木) 第217回国会(常会)

第5回 衆議院憲法審査会

【アーカイブ動画】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55744

※「はじめから再生」をクリックしてください

【マスコミ報道から】

野党、臨時国会「20日以内」に 衆院憲法審、召集期限を議論

https://www.jiji.com/jc/article?k=2025042400953&g=pol

“衆院憲法審査会は24日、臨時国会の召集期限について議論した。立憲民主党など野党は召集要求があった場合、政府は「20日以内」に応じるとの期限を設けるよう求めた。自民、公明両党からは期限の設定に慎重な意見が出た。”

衆議院憲法審査会 臨時国会の召集期限で議論

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250424/k10014788341000.html

24日の衆議院憲法審査会で、立憲民主党の松尾明弘氏は、2017年の安倍政権当時、野党が臨時国会の召集を要求したものの、召集されたのが98日後だったケースなどを挙げ「明白な憲法違反であり、議会制民主主義に対する重大な問題だ」と指摘しました。”

臨時国会の召集「20日以内」の明記、与党は慎重姿勢 衆院憲法審

https://digital.asahi.com/articles/AST4S2VP7T4SUTFK00TM.html

“同条は少数派の国会議員の意見を国会に反映させることを目的としている。しかし、これに基づいて野党が召集を要求しても、2017年の安倍晋三内閣は約3カ月放置し、ようやく臨時国会を開いてもすぐに衆院を解散して実質的な審議をしなかった。”

“安倍内閣のケースでは野党議員が違憲訴訟を起こした。最高裁は憲法判断をせずに訴えを退けたが、内閣が召集の「義務」を負うと判決文に記した。”

憲法改正の「誘い水」になるのか 立民重視の「臨時国会召集期限」を議論 衆院憲法審

https://www.sankei.com/article/20250424-GVFAH53XPFLCPBZQQZR3XBJUDM/

“改憲勢力の一部には、野党第一党の要求に応えれば、憲法改正で協力を得られるのではないかという希望的観測がある。しかし、党内や支持層に護憲派を抱える立民の壁は依然として高く、「誘い水」になるのかは見通せない。”

【傍聴者の感想】

衆議院憲法審査会の傍聴は昨年以来で、ひさしぶりです。まず一見して、委員の構成も、そして雰囲気もだいぶん変わったように感じました。

今回の自由討議のテーマは臨時国会の召集期限でした。

最初に衆議院法制局から憲法53条後段「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」についての制定経緯や実例、学説・判例、各会派の主張についての説明があり、これが結構わかりやすい整理でした。

とくに違憲性が問われる例である2017年に行われた召集要求(を92日放置した挙句、開いた臨時国会を冒頭解散!)について、法制局長が「いわゆるモリカケ問題…」と説明していたのが印象的でした。

その後、各会派からそれぞれ発言していったのですが、改憲会派も(維新を除いて)これまでのような改憲一辺倒といった気色は薄れていました。

それもそのはず、上記の例も含め臨時国会召集要求を何度も踏みにじってきたのは当の自民党(や公明党)であり、そのくせ自民党が(野党時代の)2012年に作成した「憲法改正草案」には「20日以内の召集」を盛り込んでいたという矛盾をさらけ出してきたわけで、本件はどうにもやりにくいのでしょう。

自民党の上川陽子幹事は2018年に決定した「改憲4項目」が優先的テーマであって、「憲法改正草案」はもはや過去のものであるかのような口ぶりでした。

また、公明党の浜地雅一委員は憲法53条についての党としての統一見解はなく、今回の議論をフィードバックしたいと発言していました。

召集期限の問題を解消する方法が明文化の憲法改正なのか、あるいは国会法改正なのかが争点です。実際、2022年には立憲・維新・共産・有志・れ新による国会法の改正案(審議未了で廃案)が提出されており、そのいっぽう維新・国民・有志が2023年に改憲条文案として発表しています。

しかし、野党多数の現状にあって、国会法改正による問題解消がもっとも手っ取り早く実効的であり、このことから目を背けて改憲を叫び続ける一部会派にはあきれるほかありません。

きょうの発言のなかでは、立憲民主党の松尾明弘委員の、召集要求を無視するような憲法違反をふたたび起こさせないように、これまでの事例をしっかり調査することが憲法審査会の責務であるという主張が、いちばん腑に落ちました。

【国会議員から】松尾明弘さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会委員)

本日テーマとなっております憲法53条後段は、臨時会の召集要求に対して内閣はその召集を決定しなければならないと定めており、これが法的義務であることは、学説上も争いはありません。さらに、2023年の最高裁判決においても、憲法53条後段が国会と内閣との間における権限の分配という観点からの規定であり、召集決定は法的義務であると判断されています。

本日テーマとなっております憲法53条後段は、臨時会の召集要求に対して内閣はその召集を決定しなければならないと定めており、これが法的義務であることは、学説上も争いはありません。さらに、2023年の最高裁判決においても、憲法53条後段が国会と内閣との間における権限の分配という観点からの規定であり、召集決定は法的義務であると判断されています。

しかし、実際には、憲法53条後段に基づく議員の4分の1以上による臨時会の召集要求があったにもかかわらず、不当に臨時会の召集が遅らせられる事例が多発しています。

具体的な例としては、2017年6月、森友、加計学園問題の真相解明のため、野党議員が憲法53条後段に基づいて臨時会の召集を求めました。それにもかかわらず、召集されたのは98日後で、その日に衆議院が解散され、参議院も同時に閉会することになりました。この召集は、実質的には憲法53条前段に基づく臨時会で、憲法53条後段に基づく臨時会の召集要求に対する拒否と言え、明白な憲法違反です。

このほかにも、2020年、21年、22年の3回にわたって、4分の1超の国会議員が臨時会の召集要求を行ったにもかかわらず、内閣が臨時会を召集したのは、それぞれ、47日後、80日後、46日後という長期間後であって、不当に召集を遅滞する憲法違反が繰り返されています。

憲法53条には召集期限は具体的に書かれていません。しかし、これは内閣に広範な裁量を認める趣旨ではありません。このことは、権力分立と人権保障の原理に立つ立憲主義の考え方からしても明らかです。

召集期限については、社会通念上合理的な期間とする見解や、召集手続のために必要な期間、すなわち国会開会の手続及び準備のために客観的に必要と見られる相当な期間内で、できるだけ早い期間とする、そういった見解が学説上有力であり、その期間を超えて内閣の裁量はないものと解されます。この見解は、三権分立の下、内閣と国会が牽制し合うことによって濫用を防ぎ、国民の権利を守るという憲法の理念にも合致するものです。

しばしば与党が述べる、召集の必要性は感じないという発言は、53条後段の要請を全く理解していないものです。53条後段は、内閣よりも議員の意思と判断を重視するものだからです。臨時会の権能は、内閣が提出する案件の審議に限られるものではなく、議員提出法案や質疑も可能ですから、内閣がそこに案件を提出する準備ができたかどうか、その他政治的な理由で召集の必要性や時期を決定することは許されません。

現在、憲法53条後段の召集義務に違反した場合であっても、政治的責任が追及され得るのみです。しかし、自民党によるこれまでの憲法違反に対して、原因の究明及び政治的責任の追及は不十分であったと言わざるを得ません。

憲法審査会の役割には、国会法102条の6において、憲法及びこれに密接に関係する基本法制の調査が職務に含まれていると明記されていることからも明らかなとおり、憲法改正をすべきかどうかを論じるだけではなくて、憲法違反問題を含む日本国憲法の施行、遵守の状況に関する調査を行うことも含まれています。よって、過去の不当な召集遅滞について、当時の内閣が召集をしなかった原因を究明し政治的責任を追及することは、当憲法審査会の責務であると考えています。

憲法審査会においては、過去の憲法違反に対する政治的責任の追及自体をまずは行うべきであって、それが済んだ後に、憲法53条後段を無視する内閣の不当な態度を正し、同様の憲法違反が繰り返されないために、召集期限を法定すべきかどうかを議論すべきと考えます。

この議論には、合理的期間を一定に法定することができるのかという点、そして、法定するとすれば何日程度とすべきなのかという二つの論点があります。

検討に当たり注目すべきは、2023年の最高裁判決における宇賀裁判官の反対意見です。ここでは、20日あれば十分と述べられています。これは憲法54条や地方自治法など他の法制度とも整合する数字です。

また、20日の理由として、2012年の自民党憲法改正草案が、憲法53条について、20日以内に臨時会を召集しなければならないとしていることも挙げられています。

なお、立憲民主党も、2022年に、他会派と併せて、国会法において召集期限を20日と明記する法案を提出しており、この意見とも符合するものです。

2017年を始め繰り返し生じている臨時会召集の大幅な遅れは、憲法53条の趣旨に明らかに反するものであり、立憲主義や議会制民主主義に対する重大な問題です。こうした経緯を踏まえれば、やはり何らかの立法的な手当ての必要性は否定できません。その具体的な方法については、国会法改正その他様々な選択肢があり得ると考えています。

いずれにせよ、先ほど申し上げたとおり、まずは、合理的期間とは何か、その基準を明確にするためにも、過去の憲法違反事例について、憲法審査会における徹底した原因究明と政治的責任の追及が必要です。それらを踏まえた上で、結論ありきではない建設的な議論が行われるべきことを申し述べ、私からの意見陳述といたします。

(憲法審査会での発言から)

2025年04月23日

ニュースペーパーNews Paper 2025.4

4月号もくじ

ニュースペーパーNews Paper 2025.4

表紙

*戒厳令は民主主義のためになるのか イ・キョンジュさん講演より

*核兵器禁止条約第3回締約国会議参加報告

*4・28新聞社説に見る沖縄と本土(ヤマト)の温度差

*「原水爆の被害者は私を最後にしてほしい」、痛切な言葉を乗せて第五福竜丸の航海は続く

2025年04月18日

憲法審査会レポート No.52

今週は参院憲法審査会が開催されました。いっぽう衆院憲法審査会は開催されず、17日の幹事懇談会の後に国民投票広報協議会規程についての意見交換会が行われています。

【参考】

【憲法審査会】国民投票広報協議会規程について。

https://yamahanaikuo.com/20250417k/

“(審査会の形で開催しなかったのはなぜ?)技術的・細目的な問題であること、そもそも何が論点となるかについて認識が共有されていないことなどから、審査会本体で扱っても議論が拡散すると考えられたからです。また、正式な会とすると、会派ごとに発言時間なども均等にしますから、柔軟な運営ができないことも理由です。どこかのタイミングで、議論の要旨については審査会に翻刻される予定です。”

2025年4月16日(水)第217回国会(常会)

第2回 参議院憲法審査会

【アーカイブ動画】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8458

【マスコミ報道から】

参院憲法審、緊急集会を議論 自・立、主張に違い

https://www.jiji.com/jc/article?k=2025041600798&g=pol

“参院憲法審査会は16日、緊急事態における参院の「緊急集会」について議論した。自民党は緊急集会の機能を明確にするため、憲法改正による緊急事態条項の創設を主張。立憲民主党は、機能強化に必要な法整備を議論するよう唱えた。”

自民、緊急事態へ改憲主張 立民は法整備訴え、参院憲法審

https://www.47news.jp/12457337.html

“参院憲法審査会は16日、衆院解散後の緊急時に参院が国会権能を暫定的に代行する「参院の緊急集会」を巡り討議した。自民党は緊急集会の機能の明確化や、憲法改正による緊急事態条項の創設を主張した。立憲民主党は機能強化に向けた法整備を論議すべきだと訴えた。”

参院憲法審、緊急集会を討議 自民に衆参「統一見解」求める意見も

https://digital.asahi.com/articles/AST4J3C3PT4JUTFK00RM.html

“今月2日の憲法審に続き、自民党の佐藤正久・与党筆頭幹事は「(緊急集会の)権能は原則として国会の全てに及ぶ」と指摘。憲法が衆院に先議権を与える予算案も「対応可能」とした。立憲民主党の小沢雅仁氏も「衆院の優越事項を緊急集会の権能制限の根拠とするのは本末転倒だ」と同調した。”

参院憲法審、与党もさらなる議論を要求 緊急事態下の国会機能維持を巡る改憲も波高し

https://www.sankei.com/article/20250416-45SHEGQJEZMTJFI5AT7WL2NMEM/

“衆院憲法審で緊急事態下の国会機能を強化するための改憲論議が煮詰まる中、参院側の意見集約は困難が予想され、早期の憲法改正は見通せない状況だ。”

“衆院では最も実現に近いと評されてきた改憲項目だが、与党もさらなる議論を要求している「参院の壁」は高そうだ。”

【国会議員から】熊谷裕人さん(立憲民主党・参議院議員/憲法審査会幹事)

わが会派は、2023年6月7日の会派代表意見において、ナショナルエマージェンシーという大震災等の深刻な国家緊急事態をも想定した憲法制定時の立法事実、戦前の権力暴走の反省に基づく制度趣旨、一刻も早い総選挙の実施を必然とする平時への強力な復元力の仕組みなどを踏まえ、緊急集会は国民主権、国会中心主義、基本的人権の尊重、平和主義という憲法の基本原理に基づき、かつ、これらの諸原理を守り抜くための制度であり、良識の府である参議院が世界に誇るべき制度と評価してまいりました。

そして、平成26年6月11日の本審査会附帯決議にも明記されている法令解釈のルールに基づく論究によって、衆議院議員の任期満了時については、54条2項の類推適用により緊急集会は開催可能と解すべきこと、緊急集会で参議院議員が発議できる議案は総理大臣の示した案件に関連のあるものに限る現行の国会法の制約は妥当なものであること、また、緊急集会の権能については、国に緊急の必要があるときに国会の機能を一時的に代行するものとして、法律、予算など広く国会権限に属するものに及ぶ一方、衆議院の単独議決や緊急の必要性の観点から、憲法改正の発議、内閣不信任決議は認められず、総理大臣の指名は臨時代理制度が適用できないほどの人的被害が生じた場合には、法律上は認め得るものとの見解を示してまいりました。

特に、発議議案については、内閣による新案件の追加のほか、参議院が内閣に新案件の追加を促し、必要に応じて内閣に代替措置の検討も含めた説明責任を果たさせる国会法の改正による緊急集会の権能強化策の提言もいたしました。

他方、任期延長改憲の論拠である緊急集会、平時の制度、70日間限定、単純な二院制の例外説等に対しては、緊急集会の立法事実や根本趣旨、憲法54条1項の解散時の内閣居座り排除の趣旨、二院制の補完制度としての制度趣旨などを繰り返し示し、それこそが憲法が起草されたときの立法意思であると考えているところであります。

こうしたわが会派の見解は、4月2日の自民党・佐藤筆頭幹事が述べた自民党会派の見解とも基本的に整合するものと認識しています。また、任期延長改憲の根拠である選挙困難事態について、その70日超という長期性の定義要件が70日限定説を根拠とすることに異を唱えていることについても認識を同じくしていることには深い敬意を表します。

また、わが会派は昨年の常会で、東日本大震災の際の立法例などを踏まえた緊急集会を動かすための課題検証を通じて、緊急集会は制度面、運用面の双方において基本的な仕組みは整備されており、現状でも国民のために機能することが可能であるとの見解を示す一方で、いわゆる議員版BCPの策定、災害対策基本法などにおける衆議院の任期満了の際の緊急集会の対処の明確化の法改正などを提起してまいりました。

ここで、昨年6月の参議院改革協議会の下の選挙制度専門委員会の報告書の本文において、二院制における参議院の機能、役割として、災害対応について、緊急集会の機能の充実強化が明記されており、まさに緊急集会の活用は参議院のあり方論の中核論点と言うべき位置づけになっております。この意味において、緊急集会70日限定説などに依拠する任期延長改憲の議論は、わが参議院の自律への不当な干渉であると言わざるを得ません。

本審査会において、緊急集会において法の支配、立憲主義に基づく議論を徹底すること、並びに、今後改革協議会の議論に憲法論から貢献するためにも、緊急集会の機能強化とその必要な法整備、さらには選挙制度との連携も含めた運用改善等の議論を精力的に行っていくことを提言して、私の意見とさせていただきます。

(憲法審査会での発言から)

2025年04月18日

平和フォーラム第27回総会を開催しました

4月16日、東京・連合会館において、「フォーラム平和・人権・環境第27回総会」を開催し、2025年度の運動方針を討論・決定しました。その際、以下の総会決議を採択しましたので、ここに掲載します。

戦後80年、平和を希求し基本的人権が尊重される社会の実現をめざす決議

1947年施行の日本国憲法は、先の大戦の敗戦から80年が経つ日本の政治と社会を形づくってきました。憲法が戦後日本の民主化の旗印となる一方で、連合国軍総司令部の占領下に制定された経緯から、保守勢力から「押しつけ憲法」と非難する改憲論が提起され続け、憲法の基本理念の一つである平和主義を掲げる憲法9条は、常に政治的対立の焦点となってきました。

アジア・太平洋諸国に多大な被害を与え、大きな犠牲を払った敗戦の焦土からの再出発に、多くの日本人は新憲法を受け入れ、どんな理由があろうとも二度と戦争はしないと誓いました。日本国憲法は戦後の混乱と絶望の時代から今日まで、人々の平和と民主主義を求める希望と生きる勇気、平和な社会の大切さを示し続けました。しかし、直近の世論調査では「今後、戦争をする可能性がある」とした人が約半数に上るなど、再出発を誓った憲法の平和主義が危うい岐路に立たされています。

戦後、民主化に向けたさまざまな改革が行われました。婦人参政権の実現や男女平等を定めた新憲法など、女性の社会進出と地位向上への条件も整えられました。今日では基本的人権を巡って、ジェンダー平等やLGBTQなど性的少数者の権利保障や多文化共生といった多様性の尊重が課題となっています。社会の変化に応じた国の将来像を構想する必要があります。憲法改正を行う主体は、憲法で縛られる側の国会ではなく、主権者である私たち自身です。ここに立憲政治の核心があります。

ロシア軍のウクライナ侵攻は4年目に入りました。エネルギー施設への攻撃停止などの合意が守られていないとする双方の非難の応酬が続き、ロシア軍の撤退や停戦合意の目途は立っていません。イスラエル軍のパレスチナ・ガザ地区への攻撃によるガザでの死者数は5万人を超えました。停戦交渉も先行きは見通せず、人道危機は深まるばかりです。国際社会の戦火は広がり、対立と分断が深まる一途です。強者が弱者を力でねじ伏せる時代に、時計の針を巻き戻してはなりません。

日本政府は、中国の軍拡や朝鮮半島の緊張の高まりなどを挙げ、この10年余りで安全保障政策を大きく変容させました。安倍政権は、歴代内閣が踏み込まなかった集団的自衛権の行使を憲法解釈の変更で認め、自衛隊の活動範囲を広げました。岸田政権は、防衛力の抜本的強化を掲げて安保3文書を国会の審議も経ずに閣議決定し、他国への敵基地攻撃能力保有や防衛費の倍増に踏み出しました。憲法9条に基づく平和主義を空洞化し、踏み越えようとする大転換です。米軍と自衛隊の指揮統合も進み、戦争に巻き込まれるばかりか自ら戦端を開きかねない情勢で、その矢面に立たされているのが沖縄・南西諸島や九州です。中国の海外進出などを念頭に「反撃能力」として使用する長射程ミサイルを配備していくとみられ、関連する部隊や施設は有事の際の攻撃対象となり得ることから、地元住民の心理的な抵抗や不安が高まっています。

戦前の軍国主義教育の反省に立ち、戦後教育は個人の尊厳を重んじ、平和を希求する人間の育成を掲げました。私たちが求めているのは、自由で安全なくらしと、すべての人の基本的人権が尊重される社会であり、立憲主義と法の支配により権力者を縛る主権在民の民主主義社会です。

平和フォーラムは、常に一人ひとりの命の尊厳を基本に据えてとりくみを積み重ねてきました。今を生きる私たちには、未来の子どもたちに胸を張って民主的で平和な社会を引き継ぐ責任があります。

日本国憲法の理念のもと、これまでのとりくみの正しさに胸を張り、これまでの成果を引き継ぎ、私たちが歩んできた道をゆるぎない信念を持って進むことを、今総会の参加者で確認し宣言します。

2025年4月16日

フォーラム平和・人権・環境第27回総会

2025年04月11日

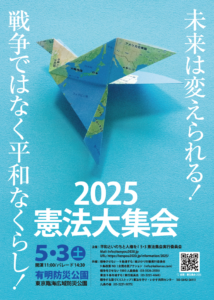

「未来は変えられる!戦争ではなく平和なくらし! 2025 憲法大集会」開催のご案内

私たちは、改憲策動がすすむ情勢を踏まえ、2015年以来、毎年5月3日に「平和といのちと人権を!5.3憲法集会」を開催し、多くのみなさんのご参加をいただいてきました。

平和フォーラムが賛同・参加する「平和といのちと人権を!5.3憲法集会実行委員会」が、5月3日、東京・有明防災公園で「未来は変えられる!戦争ではなく平和なくらし! 2025 憲法大集会」を開催しますので、ご案内します。なお、詳細については公式サイトをご覧ください。

>>未来は変えられる!戦争ではなく平和なくらし! 2025 憲法大集会サイトへ<<

未来は変えられる!戦争ではなく平和なくらし! 2025 憲法大集会

日時:5月3日(土・休) 11時~ ※メインステージ13時開始

場所:東京・有明防災公園(東京臨海広域防災公園・東京都江東区有明 3-8-35)

※りんかい線「国際展示場駅」より徒歩 4分/ゆりかもめ「有明駅」より徒歩2分

私たちは

・改憲発議を許さず、憲法をいかし、平和・いのち・くらし・人権を守ります。

・パレスチナの恒久的停戦とウクライナからの撤退、憲法9条をいかした平和外交を求めます。

・ミャンマーや韓国市民などの民主化運動に連帯し、東アジアの平和を求めます。

・台湾有事の扇動を許さず、敵基地攻撃能力の保有と日本全土へのミサイル基地配備の撤回を求めます。

・平和主義をつらぬき、核兵器のない世界をめざして、日米軍事一体化と軍拡増税、武器輸出を許しません。

・沖縄の民意を踏みにじる辺野古基地建設に反対し、米兵による性暴力を許さず、日米地位協定の抜本的改定を求めます。

・原発推進政策を撤回し、再生可能エネルギーへの転換を求めます。

・ジェンダー平等を実現し、選択的夫婦別姓の法制化、個人の尊厳を大切にする社会をめざします。

これら実現のため共同の輪をひろげ、参議院選挙でも金権腐敗、憲法破壊の自民党政治に審判をくだし、安心してくらせる社会をめざします。

【イベントスケジュール】

11:00~12:30 サブステージ

A「自由に話そうトークイベント」(11:00~12:20)

B「シスターフッド・イズ・パワフル!シスターフッドで社会を変える!」(11:00~12:20)

C「こども憲法ひろば」(11:00~12:20、そのあともやっています)

D「Human Music ライブ」(11:00~12:20)

12:30~ オープニング

13:00~ メインステージ

主催者あいさつ

国会議員あいさつ

スピーチ:

植野妙実子さん(中央大学名誉教授・憲法学)/田中煕巳さん(日本原水爆被害者団体協議会代表委員)/古賀茂明さん(政治経済評論家、元経済産業省官僚)

市民連合あいさつ

リレートーク

クロージング 「HEIWAの鐘」合唱

14:30〜16:30 パレード開始

パレード:豊洲コース〔豊洲駅周辺解散〕/台場コース〔 東京テレポート駅周辺解散〕

主催:平和といのちと人権を!5.3憲法集会実行委員会

2025年04月11日

憲法審査会レポート No.51

2025年4月10日(木) 第217回国会(常会)

第4回 衆議院憲法審査会

【アーカイブ動画】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55685

※「はじめから再生」をクリックしてください

【マスコミ報道から】

衆院憲法審 憲法改正是非問う国民投票“偽情報拡散 対応必要”

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250410/k10014775691000.html

“…憲法改正の是非を問う国民投票のあり方について意見が交わされ、SNS上での偽情報の拡散が、結果に影響を及ぼすおそれがあるとして何らかの対応が必要だという意見が与野党双方から出されました。”

自民、偽情報「罰則が論点」 国民投票巡り衆院憲法審

https://www.jiji.com/jc/article?k=2025041000838&g=pol

“自民の寺田稔氏は「偽情報があらゆる場面でかなり増えている。国民投票でも罰則規定を備えるべきかが一つの論点になる」と述べた。立民の岡田悟氏は「表現の自由や政治活動の自由を制限しかねない」と表明。SNS事業者など参考人から意見を聴く必要があると訴えた。”

【参考】

【憲法審査会】ネットの適正利用、フェイクニュース対策について。

https://yamahanaikuo.com/20250410-k/

“偽・誤情報によって民主的なプロセスが歪められることは立憲民主制にとって脅威といっていいでしょう。

しかし、ある情報を偽である、誤っていると国家が判定することについては慎重であるべきとも考えられます。学問の自由に関するものですが、天皇機関説事件というのは、国家が特定の学説を「誤っている」として排斥を始めたことに端を発しています。”

【傍聴者の感想】

今回のテーマは、「国民投票法におけるネットの適正利用、特にフェイクニュース対策」でした。

AIを用いて個人の情報をプロファイリングすることやSNS等にフェイクニュースが拡散することで、私たちの言論空間において意見が極端化し、選挙の公正の観点からいえば言論環境の混沌化によって選挙権者が適切に選挙権を行使できるか、選挙結果や民主主義に多大な影響を与える懸念が生じるといった参考人の見解から話されました。

フェイクニュースによって選挙結果が左右されたり、世論形成に影響が出た事例としては、昨年の兵庫県知事選が最も端的な例でしょう。その中で、何が真実で何がフェイクなのかを見極めることは至難の業だといえます。言論の自由、表現の自由は順守されてしかるべきですが、だからといってデマや偽の情報を垂れ流すことで人々を混乱に陥れたり誹謗中傷するような事態は許されません。国民投票の場に限らず、フェイクニュースを見つけ次第それを規制し拡散されるのを防ぐことが重要だと思います。また、日進月歩で発達する情報通信技術に対応し、私たちはリテラシー教育を受け情報を的確に判断し批判する能力を備えていかねばなりません。

インターネットの出現によって、情報の発信は個人でもたやすく行うことができますが、それだけに情報の正確性、迅速性、客観性、公平性、信頼性を担保することは、マスメディアはもちろん私たち一般市民にも求められています。

国立国会図書館からの調査報告書では、諸外国・地域からのフェイクニュース対策について報告されましたが、有志の会からは公職選挙法といった現行法だけではフェイクニュースの規制は不十分との意見が出ました。一方で、共産党やれいわ新選組からの発言で、罰則規定や規制強化によって、国家権力による情報統制や改憲に有利な意見が多数派を占めることで恣意的な判断がなされる等のリスクもあり、より徹底した議論と検証が必要ではないかと感じました。

最後に、日本維新の会等から「外国勢力」からのサイバー攻撃という発言がしきりに出ていたのを、違和感を持って聴いていたことを付け加えておきます。

【国会議員から】岡田悟さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会委員)

国民投票におけるフェイクニュース対策について、私どもの考えを申し上げます。

国民投票におけるフェイクニュース対策について、私どもの考えを申し上げます。

昨今の選挙では、SNS等において、虚偽情報や個人の誹謗中傷が大規模に拡散され、選挙結果を左右していると言わざるを得ない状況が生じています。また、諸外国では、自国に外交上有利となるよう、SNS等での投稿を組織的に行うことで、他国の世論形成に影響を及ぼそうとする動きがあります。

なお、今国会では、選挙戦でのポスターへの品位を求める公職選挙法の改正が実現をしました。SNS等の規制も議論となりましたが、附則によって、今後必要な措置を講ずるものとされました。選挙や政治活動でSNS等を単純に規制することは、表現の自由や政治活動の自由等を制限しかねないため、慎重な検討が求められているものと理解しています。

さて、私は、昨年十月の総選挙で兵庫7区から立候補をし、比例近畿ブロックで当選をしましたが、その直後、十一月に兵庫県知事選挙が行われました。選挙期間中や、その前後における齋藤元彦兵庫県知事による県職員へのパワハラ疑惑等の公益通報をめぐる混乱は、皆様もよく御存じのとおりと思います。とりわけ選挙戦においては、一連の問題の告発者の方や、この問題を追及していた元県議会議員の方にまつわる虚偽情報、誹謗中傷がSNSや動画投稿サイト等を通じて広く拡散をされました。

自ら命を絶たれた告発者の方は、個人であるにもかかわらず誹謗中傷にさらされ、元県議会議員の方もまた、今年一月に亡くなりました。自殺と見られています。元県議会議員の方は、生前、SNS等に端を発した誹謗中傷に大変苦慮していると私の知人に打ち明けていました。

そして、これらの情報源には、日本維新の会に所属をしていた別の県議会議員が立花孝志氏に提供した文書が含まれていました。選挙で選ばれた公職にある者がフェイクニュースの情報源となった事実は、極めて深刻に受け止めなくてはなりません。

では、こうした深刻な状況の中、憲法改正の国民投票を適切に行うことが可能でしょうか。これまでの憲法審での議論を踏まえつつ、その方法とルール作りについて検討をしました。

憲法審ではこれまで、国民投票広報協議会がファクトチェックに関与する手法が提案をされてきました。他方、広報協議会によるファクトチェックは、公権力による表現の自由への過度な介入になり得るとの懸念も示されてきました。これを踏まえれば、いかに虚偽情報であろうとも、脅迫や人命に関わるデマなど、犯罪となるものを除けば、これを制限したり削除したりすることは、実際には困難です。

そこで、特に大きく拡散をされ、世論に与える影響が大きい投稿等について、SNS事業者から情報提供を受け、広報協議会が付随的情報提供を行うといった形が考えられます。拡散された虚偽の投稿に対して広報協議会が把握している事実は何々ですなどの文言を表示することで、有権者へ注意を促します。表現の自由への過度な介入を回避しつつ、有権者により正確な情報をお示しをするとすれば、この程度が限界ではないでしょうか。

また、昨今の選挙戦では、いわゆるアテンションエコノミーを利用した収益化、SNS等で金銭を支払って虚偽情報や誹謗中傷を拡散させることが問題化しています。兵庫県知事選挙においては、業務のクラウドソーシングを仲介するサイト、クラウドワークスを通じて、事実ではないが、より感情に訴えやすいセンセーショナルな内容の切り抜き動画を作成する業務が発注され、受注者は自身の政治信条とは無関係に動画を作成して金銭を受け取っていたことが明らかになっています。これは公職選挙法をめぐる議論でも論点となっていますが、国民投票でのこうした収益化は、罰則を設けるなどして厳しく禁止をするべきでしょう。

もっとも、これらの方法でフェイクニュースの問題が十分に解決をできるとは考えておりません。虚偽情報の拡散のスピードと、これが定着をしてから説明を尽くして誤解を解くことの困難さは、国内外の多くの専門家が指摘をしているところですし、私自身も日々地元で経験をしています。

SNS等で既に生じているこれらの問題については、後ほど米山隆一委員からお話をいただきます。

また、縷々申し述べました国民投票の公平及び公正さを確保する方法を検討する中で、例えば、広報協議会とファクトチェック機関との連携の在り方、そして広報協議会とSNS事業者との連携の在り方など、より検討を深めるべき論点があるものと考えます。そのため、今後は、専門家やSNS事業者を参考人として招致をし、意見を伺う機会を設けることが適当であると考えます。

(憲法審査会での発言から)

【国会議員から】米山隆一さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会委員)

私は、憲法投票における様々な広報協議会のようなファクトチェック機関等を前提とした上で、その実施に先立って、先ず、先ほど法制局からも話のあった通常の言論空間における健全性の確立の必要性について申し上げたいと思います。

私は、憲法投票における様々な広報協議会のようなファクトチェック機関等を前提とした上で、その実施に先立って、先ず、先ほど法制局からも話のあった通常の言論空間における健全性の確立の必要性について申し上げたいと思います。

現在のSNS上の言論空間は、偽情報や誹謗中傷があふれております。2020年にプロレスラーの木村花さんがネット上の誹謗中傷が原因で命を絶ち、2022年に侮辱罪の法定刑を「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」とする厳罰化が成されましたが効果なく、昨年の兵庫県知事選挙では、数々の偽情報が流された末に、誹謗中傷の標的となった兵庫県議会議員が命を絶つという痛ましい事件がございました。

私自身も昨年は、「論破王」ともてはやされたものとまったく同じ動画に、今年は「論破されて涙目」という真逆のタイトルがついて流布している状態で、要は偽情報・誹謗中傷を流す人にとって中身は無関係、それらしい動画に勝手な煽り文句と誹謗中傷を入れて動画サイトに置けば、面白がる人によって拡散され、少なからぬ人が命を絶つほどに傷つけられ、世論が大きく左右されるということが現在進行形で起こっているわけです。

このような状況で国論を二分する憲法改正の国民投票を行った場合、憲法改正の発議そのものについては、ファクトチェックや法規制等によって一定の適正化が図られたとしても、今度は、その賛否を問う活動をする人、今ここに御列席の各党の議員の方々を始め市民の方々までもが標的にされ、激しい偽情報や誹謗中傷にさらされ、それらによって投票結果が大きくゆがめられる事態が生じる可能性は極めて高いと思います。

我々が公正に形成された民意を適切に反映した憲法改正を行うには、国民投票におけるファクトチェック他の法規制のみならず、まず、今現になされているSNS上での偽情報や誹謗中傷に対し、憲法で保障される言論の自由の観点も考慮しつつ、刑法、情報流通プラットフォーム対処法等の諸法令を改正・整備し、適正な言論空間の確立をする必要があることを強く申し上げます。

今ほどの私の見解に対して、2020年にインターネットの誹謗中傷対策は侮辱罪の厳罰化で事足れりとして現在に至るまで不十分な対策しか打てていない自民党と、外国勢力からの介入に対しては非常に敏感な割に先の兵庫県知事選挙において誹謗中傷の原因となった真偽不明の情報の流布に加担した県議が所属しておられました日本維新の会に御意見を伺わせていただきます。

(憲法審査会での発言から)

2025年04月10日

2025年度の軍拡予算にたいして政府要請行動

2025年度予算案は、衆議院で自民・公明・維新・無所属の会の賛成、3月31日の参議院本会議で自民・公明・維新・N国党の賛成で可決・成立しました。

2025年度防衛関係予算は、全体で8兆7005億円(対前年度比9.4%増)で防衛省の要求通り満額で成立しています。防衛力整備について、自公政権は2023年度から2027年度までの5年間で43兆円程度の防衛費を費やすとし、2027年度以降についても引き続きGDP2%程度の防衛費を確保することにしています。こうした軍事拡大予算に必要な財源の確保については、「引き続き歳出改革や税外収入の確保等を図る」としたほか、税制措置として、法人税・たばこ税について新たな付加税および段階的に税率を上げて防衛費を確保するほか、所得税については、自公政権の税制改正大綱において引き続き検討することとされています。

衆議院で予算案の審議が続くなか平和フォーラムは2月19日、2025年度防衛予算に関して防衛省等との政府要請行動を行いました。軍事拡大ではなく、物価高騰への対策、貧困格差の是正、各種インフラの老朽化への対応など、私たちの生活の安心・安全を確保することが重要であることから、「専守防衛」をも逸脱する長距離ミサイルの開発・配備、また民間地の軍事利用および住民避難の問題点などで政府の姿勢をただしました。